魚の中で、というより動物の中で、河豚ほど話題の多いものはあるまい。

すでに私の切抜帳が六冊にもなっているし、参考書もいろいろと出ている。学問的、あるいは料理法については専門的なことにはふれなかった。これは専門家のやることで私のやるべきことではない。

河豚に関する話題を豊富にしていただき、河豚をおいしく召し上がっていただければそれで本望である。

河豚を食うなら馬関へ

佐藤治さんには「たべものやたべある記」と題するたのしい文章があり『馬関覚え帳』に収められている。

「下関のたべものやといえば先ず何といっても河豚料理屋を筆頭にあげなければなるまい。河豚を食わせる店としては古いところでは、阿弥陀寺の春帆楼・月波楼・大吉楼・風月楼・福辰・前竹・茶勘・常六・常富・赤間町の鎮海楼・小門の梅林亭など明治の中ごろからさかんに行われ、また稲荷町の遊廓街においても、大阪屋・幕内・藤米・大里楼・長保楼・対帆楼などの貸席、酒楼でももちろん河豚料理を出し、中央の知名士はじめ顕官の出入りも激しく、それにまつわる逸話もまた数限りなく残されている。

しかしながら河豚料理の中心は何といっても阿弥陀寺で、春帆楼を除いては大部分が魚屋から転向したもので、特に福辰の妙は当時(明治20年前後)人気の商店であった」

明治33年に発行された『下の関案内記』をみると「市内の料理店は大てい山に拠り、海に臨みて、風向の美を占むるもの多し、かつ料理店の大なるものに至りては、多くは鮮魚貯蔵を有し、四季を論ぜず、如何なる荒日和にても顧客の指示に応じて、はつらつたる鮮魚をその膳にのぼすを得べく、実にや、“魚食うなら馬関に来やれ”と、誰やらの自慢も決して過言にあらざるを知る」として、春帆楼はじめ、主な料理店の紹介をしている。

一茶も河豚を絶賛す

庶民派俳人の一茶にも河豚の句は多い。そして、相当な河豚好きであった。

-

河豚食はぬ奴には見せな不二の山(一茶)

と富士山にたとえているくらいである。

鰒汁もやい世帯の総鼾(一茶)

もやい世帯だから沢山な人数であろう。それが皆河豚に当っていびきをかいているというのであるが、この場合はおそろしいというよりおかしい感じで、おそらく皆死にはしなかったであろう。

鰒くふて其後雪のふりにけり(鬼貫)

ふぐと程鰒のやうになるものはなし(鬼貫)

上島鬼貫は芭蕉の弟子、二句目は禅問答のようなもの。

-

五十にて鰒の味を知る夜かな(一茶)

この場合鰒は「ふぐと」とよむのであろう。

浅ましとふぐや見るらん人の顔(一茶)

この句は、河豚の面世上の人を白眼む哉(蕪村)に似ている。

妹がりに鰒引きさげて月夜かな(一茶)

「妹がり」は「恋人のもとへ」である。

河豚あらふ水のにごりや下河原(其角)

榎本其角も芭蕉の弟子。

ふくは「福」なり

「あなたは“河豚”を何と読みますか」「もちろん“ふぐ”です」ところが“もちろん”ではないのである。もっとも、たとえば『広辞苑』をひいてみると、ふく「河豚→ふぐ」、つまり一応、ふくという項目はあげてあるけれどもふぐを見よ。という意味である。ついでに広辞苑のふぐの項を紹介しておこう。

ふぐ『河豚』

- フグ目の海魚の総称。いずれも体を肥り、背鰭は小さく、歯が鋭い。水面で攻撃されれば、空気を吸いこんで、腹部を膨らますものが多い。肉は淡白で美味であるが、内臓などには毒をもつものが多い。マフグ、キタマクラ、ハコフグなど。フク、カトン、フクベ、フグトウ、鯸鮔。

- カジカ(鰍)の方言。

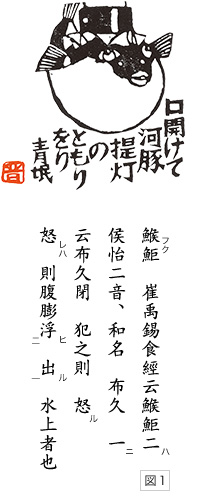

ところがこれは「ふく」のほうが正しい。わが国で最初の分類体の漢和辞書といわれる『倭名類聚抄』には図1のようにある。「ふく」あるいは「ふく」へと清んでいたことはあきらかである。『倭名類聚抄』は承平年間(931~8)源順が醍醐天皇の皇女勤子内親王の命によって撰進したもので略して『倭名鈔』『和名抄』とよばれる。

広辞苑にしろ日葡にしろ「フク、また、フクタウ」と入れている。日葡というのは日葡辞書のことで、日本耶蘇会が長崎学林で1603年に刊行した日本語・ポルトガル語の辞書である。現在全国的にふぐで統一されているのは東京山手のいわば一つの方言が標準語とされてしまったからである。

ふくの方が歴史的も正しい。ふぐの本場である下関ではもちろんふくという。ふぐと濁ることは大変嫌った。ふくは「福」、ふぐは「不遇」だというのである。しかし最近では本場の下関のふく料理屋でも「ふぐ料理」と看板に書いているところがある。私はそんなところのふぐは食わないことにしている。

刺身を食った志士たち

私は要するに河豚の刺身をいつごろから今のような形で食べられはじめたかということが知りたいのだが、その辺はなかなかはっきりしたものはない。これはないのが当然だと思うが、原始時代はおそらく焼いて食べていたのではないかというのが私の推定で、その後、いろいろ調味料が生まれて来るに従って河豚の食べ方にも変化がみられるようになったのではないか。

河豚が生で食べられるとすれば、はじめから刺身という形は無理で、やはりナマスの形であったのではないか。江戸時代、川柳その他にはさかんに河豚汁が出て来るが、川柳研究家によると、刺身で食ったと思われるものも出て来るそうである。それにしても、汁との比率からいったらわずかなものであろう。

幕末、勤王の商人として大きい役割を果した下関の白石正一郎の日記の中に河豚を食ったことが度々出ているが、これは、どうも刺身らしい。慶応3年(1867)1月26日の項に「小くら(倉)藩への別盃致すべく積りの処、汐時直り出帆を急ぎ、船中へ呉れ候様申すに付ふぐの料理船へ遺す」とある。小倉戦争が終って講和の使節が役目を終えて帰る時である。これは汁でなくて、刺身であろう。

河豚を刺身で食う風習は下関あたりではおそらくあったのだろう。それを広めたのが幕末の志士たちではあるまいか。そうでないと、伊藤博文が春帆楼に遊んだ時、あいにくしけで魚がないのでと女将が断りをいうと、馬関で魚がないとはと皮肉ったので女将がそれではお手打ちを覚悟で、と河豚を出したという逸話の本当のおもしろさが出ないのである。

白子を食わずして

白子を食わずして河豚をうまいというなかれ、といいたい。白子というのはオスの精巣である。メスの卵巣が卵をつくるところであるのに対して精子をつくるところである。このことを案外ご存じない方が多い。とくに女性に多い。知っているけれども知らないと言うのかもしれない。卵巣の方は食えないが、この白子はまさに天下の珍味である。

白子のことを昔から西施乳と呼んでいる。西施というのは、支那の春秋時代の越の国の美女の名であるが、越が呉に敗れた後、呉王夫差に送られた。ところが夫差は西施の色に溺れて国をほろぼされてしまう。要するに美人の代表である。美人の乳にたとえたところが実にうまい。白子を舌の上にのせた時の何ともいえない感じと、うまさとを言い得て妙である。

支那の明道雑誌に「河豚の腹中の白膄を呉人は西施乳と呼ぶ、珍美の極であるという」とある。日本の本ではこれを誤って下腹の肉としているものがある。灯前夜話とか牛馬商がそうである。しかし前者の「西施がうつくしきようなれども遂に国を亡ぼす大毒となった。此の意を以って此魚に名づくるない」という文章はおもしろい。なお西施の臀というのは蓮根の妙品で、西施舌というのは貝の一種だそうである。

西施が乳 吸はばやと書きし 手紙有(大江丸)

叱られし鰒も喰ひたし

芭蕉・蕪村をはじめとして古今の俳人で河豚をよんだものは多い。その中でも異彩を放っているのは大江丸である。句のよい、悪いは別問題として、もっとも河豚にほれこみ、河豚の味を知っている人の句である。したがって、河豚の句に関する限りは私は大江丸を一番に推したい。

大伴大江丸は大阪の人で本名を安井政胤と言った。商売は飛脚問屋であったが、俳句を大島蓼太に学んで、軽妙酒脱な句をつくり、『俳懺悔』『俳諧袋』などの著がある。文化2年(1805)84才で死んだ。軽妙酒脱な作風は飛脚問屋という職業とも関連がありそうである。

-

ふく汁や 舌三寸の 恋とろも

恋ころも(恋衣)というのは、恋がいつも心を離れないのを、身にまとっている衣にたとえたことばであるが、これは舌三寸の恋である。実にうまい。

ふく喰はぬ 奴も多しと ふくの人

ふくのつら むさし鎧に 似たりける

誰やらが 脛より白き 洗ひ鰒むさし鎧は武蔵国でつくられたあぶみ。女性の足にたとえたのも妙。

-

ふく喰ふて おとこと思ふ あしたあり

この句は説明するまでもあるまい。

西施が乳 吸はばやと書きし 手紙有

西施が乳は白子のこと。それを吸いたい。

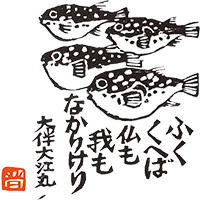

魨くへば 仏も我も なかりけり

叱られし 鰒も喰ひたし 母恋しこの二句絶唱というべきか。

いつの時代にも河豚は食うなといわれた。それは食われていたという証拠である。明治になってはじめて伊藤博文の命令で山口県で公許された時に、河豚の歴史は書き改められた。今日河豚は、東シナ海までいかなければいけない。人間のどん欲さ。やがて河豚は食えなくなるかもしれない。これは今生の河豚に捧ぐる賛歌である。

ふぐの美味さというものは実に断然たるものだ――と、私はいい切る。これを他に比せんとしても、これに優る何物をも発見し得ないからだ。

ふぐの美味さというものは、明石だいが美味いの、ビフテキが美味いのという問題とは、てんで問題がちがう。調子の高いなまこやこのわたをもってきても駄目だ。すっぽんはどうだといってみても問題がちがう。フランスの鵞鳥の肝だろうが、蝸牛だろうが、比較にならない。もとよりてんぷら、うなぎ、すしなど問題ではない。

無理かも知れぬが、試みに画家に例えるならば、栖鳳や大観の美味さではない。靫彦、古径でもない。芳崖、雅邦でもない。崋山、竹田、木米でもない。呉春あるいは応挙か。ノー。しからば大雅か蕪村か玉堂か。まだまだ。では光琳か宗達か。なかなか。では元信ではどうだ、又兵衛ではどうだ。まだまだ。光悦か三阿弥か、それとも雪舟か。もっともっと。因陀羅か梁楷か。大分近づいたが、さらにさらに進むべきだ。然らば白鳳か天平か推古か。それそれ、すなわち推古だ。推古仏。法隆寺の壁画。それでよい。ふぐの味を絵画彫刻でいうならば、まさにその辺だ。

しかし、絵をにわかに解することは、ちょっと容易ではないが、ふぐのほうはたべものだけに、また、わずかな金で得られるだけに、三、四度もつづけて食うと、ようやく親しみを覚えてくる。そして後を引いてくる。ふぐを食わずにはいられなくなる。この点は酒、タバコに似ている。

ひとたびふぐを前にしては、明石だいの刺身も、おこぜのちりも変哲もないことになってしまい、食指が動かない。ここに至って、ふぐの味の断然たるものが自覚されてくる。しかも、ふぐの味は、山におけるわらびのようで、その美味さは表現し難い、というふぐにも、もちろん美味い不味いがいろいろあるが、私のいっているのは、いわゆる下関のふぐの上等品のことである。いやふぐそのものである。

ふぐ汁や鯛もあるのに無分別

ふぐでなくても、無知な人間は無知のために、なにかで斃れる失態は、たくさんの例がある。無知と半可通に与えられた宿命だ。それでなくても、誰だってなにかで死ぬんだ。好きな道を歩んで死ぬ、それでいいじゃないか。好きでなかった道で斃れ、逝くものは逝く。同じ死ぬにしても、ふぐを食って死ぬなんて恥ずかしい…てな賢明らしいことをいうものもあるが、そんなことはどうでもいい。

芭蕉という人、よほど常識的なところばかりを生命とする人らしい。彼の書、彼の句がそれを説明している。「鯛もあるのに無分別」なんていうと、たいはふぐの代用品になれる資格があるかにも聞え、また、たいはふぐ以上に美味いものであるかにも聞える。所詮、たいはふぐの代用にはならない。句としては名句かも知れないが、ちょっとしたシャレに過ぎない。小生などから見ると、芭蕉はふぐを知らずにふぐを語っているようだ。他の句は別として、この句はなんとしても不可解だ。たいである以上、いかなるたいであっても、ふぐに比さるべきものでないと私は断言する。ぜんぜんちがうのだ。ふぐの魅力、それは絶対的なもので、他の何物をもってしても及ぶところではない。ふぐの特質は、こんな一片のシャレで葬り去られるものではなかろう。ふぐの味の特質は、もっともっと吟味されるべきだと私は考える。

それだからといって、なんでもかでも、皆の者ども食えとはいわない。いやなものはいやでいい。ただ、ふぐを恐ろしがって口にせんような人は、それが大臣であっても、学者であっても、私の経験に徴すると、その多くが意気地なしで、インテリ風で、秀才型で、その実、気の利いた人間でない場合が多い。そこが常識家の非常識であるともいえる。

死なんていうものは、もともと宿命的に決定されているものだ。いたずらに死に恐怖を感ずるのは、常識至らずして、未だ人生を悟らないからではないか。

さて、このふぐという奴、猛毒魚だというので、人を撃ち、人を恐れ戦かしめているが、それがためにふぐの存在は、古来広く鳴り響き、人の好奇心も動かされている。しかし、人間の知能の前には毒魚も征服されてしまった。

人間はふぐの有毒部分を取り除き、天下の美味を誇る部分をのみ、危惧なく舌に運ぶことを発見したのだ。東京を一例に挙げてみても、今やふぐは味覚の王者として君臨し、群魚の美味など、ものの数でなからしめた。ためにふぐ料理専門の料理店は頓に増加し、社用族によって占領されている形である。関西ならば、サラリーマンも常連も軒先で楽しみ得るが、東京はお手軽にいかない怨みがある。下関から運ばれるふぐは、東京における最高位の魚価をもっている。

この価格も一流料理屋では、もとより問題ではない。のれんを誇った料理の老舗も、「ふぐは扱いません」などとはいっておられず、我も我もとふぐ料理の看板を上げつつあるのが、きょうこのごろの料理屋風景である。しかし、私はこの実情を憂うるものではない。否、むしろ推奨したいひとりである。

従来は、無知なるが故に恐れ、無知なるが故に恵まれず、無知なるが故に斃れ、不見識にもこの毒魚を征服する道を知らず、この海産、日本周辺に充満する天下の美味を顧みなかったのである。今もって無知なる当局の取締方針など、このまま無責任に放置せず、あり余るこの魚族を有毒との理由から、むやみと放棄し来った過去の無定見を反省し、さらにさらに研究して、ふぐの存在を充分有意義ならしめたいと私は望んでいる。

ふぐは果して毒魚だろうか。中毒する恐れがあるかないか。ふぐを料理し、好んで食った私の経験からすると、ふぐには決して中毒しないといいたい。

今を去る十五、六年前かと思うが、確か「大阪毎日新聞」に次のような有益な記事が掲載されていた。それを切り抜いて、ご紹介する。九州帝大医学部福田得志博士が中心になり、過去七年間、この問題を検討した結果である。以下は同博士の話。

「私は過去七年間、河豚毒の問題を再検討して、次の毒力表を得た。表中猛とあるのは、猛毒で十グラムまでは致死的ならず、弱は弱毒で百グラムまでは致死的でなく、無は千グラムまでは致死的でないことを意味する。この毒力は一つの種類の河豚数十尾を検した中の最強の毒力です」

河豚毒力表

これによっても、ふぐの肉はいかなる種類のふぐでも無毒とされている。卵巣と肝臓、腸とを食わなければ無毒だといっている。私もその通りだと思う。要するに、猛毒といっても、肉にあるのではないから都合よくできていて、解明はすこぶる簡単だ。要は血液に遠ざかることである。わずかに滲み出る血液くらいでは致死量に至らないようだ。むしろ醍醐味となって、美味の働きをしているのかも知れない。いずれにしても、肉を生身で食うのが一番美味いのだから、素人は皮だの腸だのは食わなくてもよい。しかし、頭肉、口唇、雄魚の白子は美味いから、ちりにして味わうべきだ。下関で鮮度の高い奴を腸抜きにして、飛行便で送ってくるから、これなら万まちがいないはずだ。

ふぐをこわがったのは昔のことだ。それは一にふぐ料理の方法が研究されていなかったからである。現在では、ふぐ屋においてふぐを食って死ぬことはない。このようにふぐを安心して食える時代が来ても、ふぐを恐ろしがることは、全く無知の致すところだと思う。

にもかかわらず、今なお衛生当局の無知は、ふぐ料理を有毒と決め、各県各区勝手な取締りをおこなっている。よしんば取締りを行うにしても、よろしく研究の上、この天与の美味を生かすように配慮願いたいものである。